咱中国历史上,那可是出过不少了不起的人物,他们凭着自己的本事和贡献,在历史上留下了深深的印记。要说粟裕将军,那绝对是解放战争时期一位顶尖的将领,打了不少胜仗,立了大功。他的军事才能和战略眼光,不光让战士们佩服得五体投地,连毛主席都对他赞不绝口。

1953年那会儿,毛主席和陈毅元帅一块路过淮海战场,在一次闲谈中,毛主席突然发火说道:“我非刘邦,粟裕也不是樊哙。”为何毛主席会如此动情地谈及粟裕,又为何用历史典故加以类比呢?

淮海战役:粟裕崭露头角的舞台

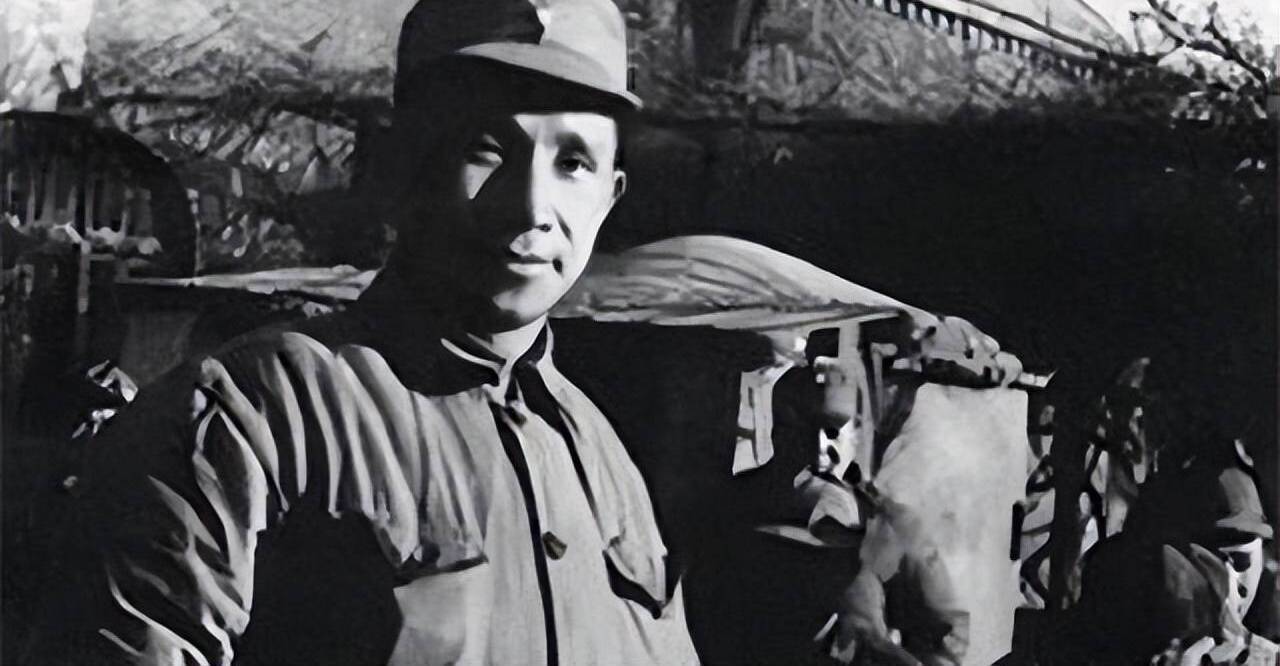

淮海战役是解放战争中的关键之战,是决定中国革命胜利走向的三大战役之一。1948年,粟裕临危受命,担任华东野战军的主力指挥官。他以沉着冷静的军事素养、卓越的战略眼光,成为这场战役中不可或缺的核心人物。

战前,党中央提出了中原决战的战略规划。粟裕却敏锐地察觉到,若贸然进攻中原,可能遭受敌人东西夹击。他提出应以歼灭战为主,在中原地区开展一场大规模战役,削弱国民党军队的主力,为下一步战略反攻创造条件。这一提议得到毛主席的充分采纳。

粟裕的冷静决策与战场表现

淮海战役期间,粟裕的指挥能力得到了全面展现。他不仅制定了周密的作战计划,还对敌情进行了精准的判断。在黄百韬兵团被围后,粟裕指挥部队以迅雷不及掩耳之势展开突击,成功将敌军主力合围。之后,面对杜聿明兵团的增援,他指挥部队采取分割围歼策略,将敌军一一击溃。

这场战役的胜利并非易事。战场上物资匮乏、环境恶劣,甚至许多部队要靠手推车运输粮草。但粟裕始终坚持“不打无把握之仗”,通过灵活的战术调整,最大限度地保存了部队的战斗力。最终,淮海战役以共计歼敌五十五万余人的辉煌战果落幕。

毛主席为何用“刘邦”“樊哙”类比?

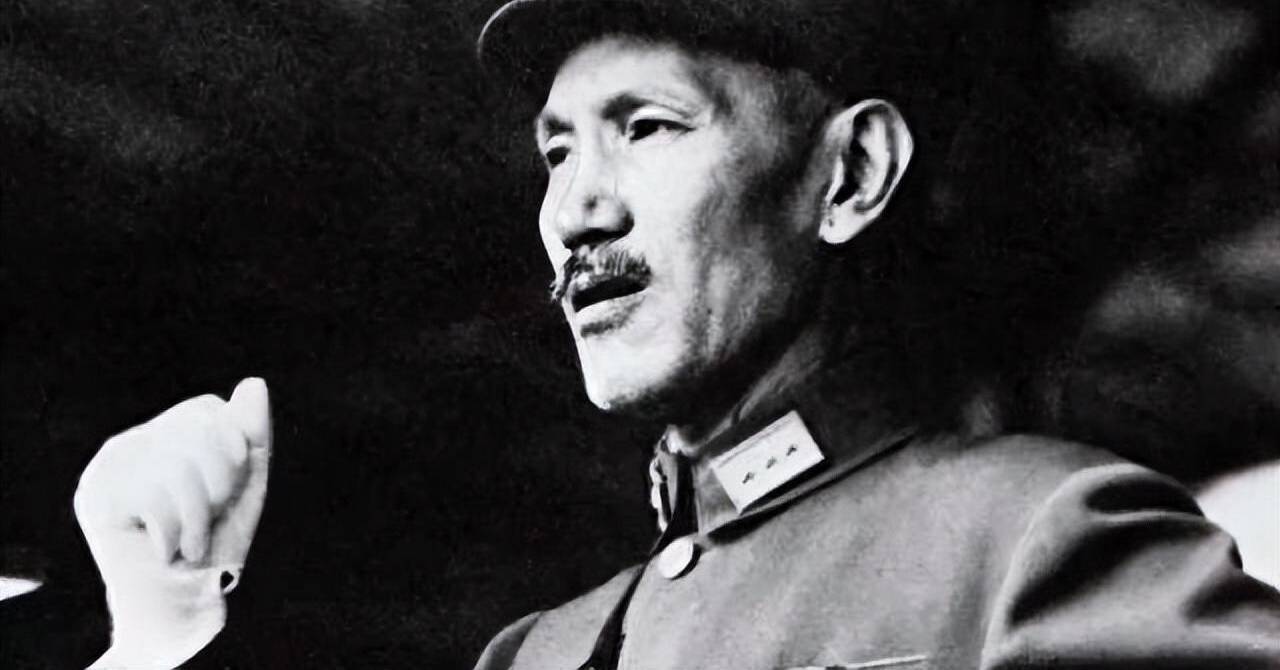

1953年,当毛主席和陈毅元帅途经淮海战场时,一些干部在谈及淮海战役时,将粟裕与历史上的樊哙相提并论,暗示粟裕在战役中只是执行了党中央的战略规划。

毛主席听后,颇为不满,随即反驳道:“粟裕,不是樊哙,不是韩信,我也不可能是刘邦;粟裕就是粟裕,是人民解放军的战将,是人民的好儿子!”

毛主席的这句话蕴含深意。樊哙虽骁勇善战,但更多扮演的是猛将的角色,而非具备战略决策能力的统帅。而粟裕在淮海战役中的作用,绝不仅仅是执行者。

他不仅在战前制定了符合实际的战略规划,更在战场上灵活调整,凭借卓越的指挥艺术和敏锐的军事直觉,成为淮海战役胜利的关键人物。

毛主席用这句话,既是对粟裕的高度评价,也是对历史观的一种澄清。他认为,淮海战役的胜利不是某一个人的功劳,而是全党全军共同努力的结果。而粟裕在其中所发挥的作用,绝非可以用“樊哙”来简单定义。

粟裕与毛主席的关系:知遇之恩与战友情深

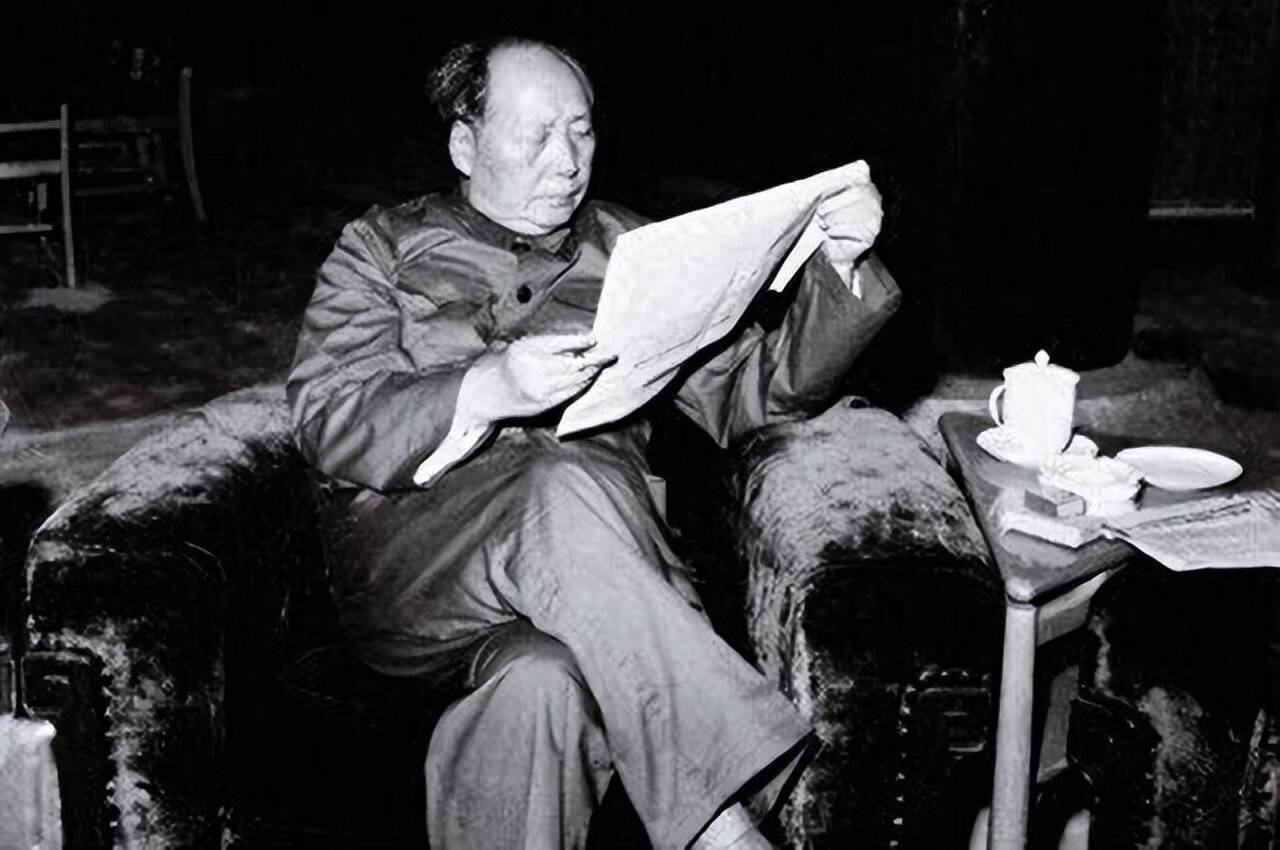

毛主席一向注重发现和培养军事人才。对于粟裕,他始终给予高度的信任和支持。

在解放战争初期,粟裕屡次被派往最困难的战场,但他从未让党中央失望。毛主席多次在电报中称赞粟裕的“军事实力”和“作战艺术”,甚至在晚年时仍对粟裕念念不忘。

粟裕也对毛主席的知遇之恩充满感激。他始终将毛主席的战略思想贯彻到每一场战役中,并以自己的实际行动回报党的培养。

即便在个人健康状况恶化时,他依然坚持工作,为新中国的军事建设贡献自己的智慧。

战后荣誉与粟裕的谦逊

淮海战役胜利后,粟裕成为党内外公认的功臣。但他从未因此居功自傲,而是将荣誉归于党中央的正确领导和广大指战员的英勇奋战。他在总结战役经验时,更多提及的是团队的配合与群众的支持,而非个人的功绩。

新中国成立后,粟裕被任命为解放军总参谋长。他继续在国防建设、军队改革等方面发挥重要作用,为人民军队的现代化做出了突出贡献。然而,他始终保持着低调的作风,不争权、不邀功,以实际行动诠释了忠诚与担当。